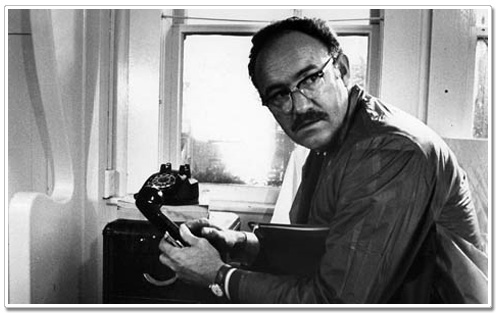

Baciami come uno sconosciuto

Così inizia la prefazione di Mel Brooks a Baciami come uno sconosciuto, l’autobiografia di Gene Wilder pubblicata in Italia da Sagoma Editore lo scorso gennaio. Un libro scritto da Wilder con la stessa grazia leggera delle sue sceneggiature, che racconta la lunga parabola artistica dell’attore-regista settantaseienne, costellata da incontri con personaggi del calibro di Woody Allen, Orson Welles, Federico Fellini, Cary Grant e Peter Sellers, nonchè – naturalmente – Mel Brooks, Marty Feldman e Richard Pryor. Peraltro non tutti sanno che l’idea di Frankenstein Junior si deve proprio a Wilder, il quale è – per l’appunto – autore del soggetto, nonchè cosceneggiatore del capolavoro diretto dall’amico Brooks. In questa autobiografia però il grande comico non si limita a ripercorrere le tappe della carriera, ma – in un misto di dolcezza ed ironia – dedica grande spazio alle donne che lo hanno accompagnato durante la sua esistenza, ed in particolare alla terza moglie Gilda Radner, attrice amatissima negli Stati Uniti, morta nel 1989 a soli 43 anni per un tumore alle ovaie. A seguito di questa tremenda perdita, il divo fonda la Gilda’s Club, a sostegno della ricerca contro il cancro e dirada il suoi impegni professionali. Nel 1999, Wilder si trova a lottare in prima persona contro un tumore al sistema linfatico, che riesce a debellare grazie ad un trapianto di cellule staminali. Un libro ricco di aneddoti e ricordi che ci rimanda lo sguardo insieme disincantato e gentile di quest’ Artista di talento e ci restituisce una grande lezione di semplicità. «Se l’azione o il gesto che stai compiendo è divertente di per sé, non devi calcare la mano recitando in maniera buffa. Sii naturale e il divertimento aumenterà».