Basta che funzioni

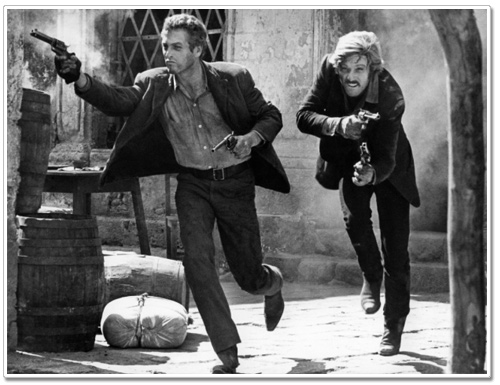

Il film termina proprio così, senza mostrare lo scempio dei loro corpi crivellati di proiettili. Su un fermo immagine che li sottrae alla morte, consentendo ad ognuno di noi di fantasticare una fine alternativa a quella che il destino aveva previsto. Una fine che va oltre la ragione, sospesa anch’essa dal “freeze frame”, per esprimersi piuttosto su un piano di emozione e cuore: una miracolosa vittoria nello scontro finale, con forse una fuga verso l’Australia alla ricerca di nuove avventure. Una fine quindi che, proprio perchè immaginaria ed immaginifica, li colloca di fatto dalle parti del mito. La stessa mitologia che si raffigura tutte le volte che rivediamo un film di Paul Newman, il quale – come tutti i più grandi attori – è un segno che non morirà mai. Trattenuto da un fermo immagine che lo imprime nella memoria collettiva. Oggi e per sempre.

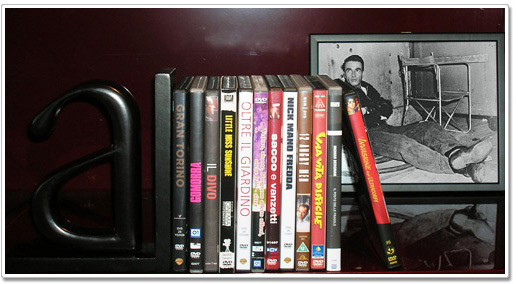

In occasione dell’acquisto del cinquecentesimo pezzo della mia collezione, voglio segnalare i 12 DVD che più mi sono piaciuti fra quelli comperati negli ultimi 12 mesi. Alcuni capolavori del passato si mescolano ad ottimi film più recenti. Se qualcuno dei miei intrepidi lettori non sapesse cosa vedere [o rivedere] stasera, può trovare ispirazione in questa foto.

E per evitare che vi spremiate le poche diottrie rimaste, ecco l’elenco scritto dei film: Gran Torino di Clint Eastwood, Gomorra di Matteo Garrone, Il Divo di Paolo Sorrentino, Little Miss Sunshine di Jonathan Dayton e Valerie Faris, Oltre il Giardino di Hal Ashby, Vedovo Aitante Bisognoso Affetto Offresi Anche Babysitter di Jack Lemmon, Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, Nick Mano Fredda di Stuart Rosenberg, La Parola ai Giurati di Sidney Lumet, Una Vita Difficile di Dino Risi, Il Posto delle Fragole di Ingmar Bergman e L’Invasione degli Ultracorpi di Don Siegel.

In una delle sue ultime interviste ebbe a dire: «’C’era una volta in America’ è un omaggio alla letteratura americana di Chandler, Hammett, Doss Passos, Hemingway, Fitzgerald. Personaggi che, quando li ho conosciuti, erano proibiti in Italia. Li ho letti in clandestinità ai tempi del fascismo, e come tutte le cose proibite hanno assunto un significato anche superiore alla loro importanza effettiva. In secondo luogo è la ricostruzione più compiuta di quell’America che ho inseguito e sognato per anni. L’America delle contraddizioni e del mito. Infine, è una riflessione sullo spettacolo, sull’arte visiva. Non a caso, il film inizia e finisce in un teatro d’ombre cinesi: il pubblico delle ombre cinesi sta alle ombre cinesi come il pubblico del film sta al film. C’è una simbiosi tra loro e noi. È un doppio schermo, anzi un pubblico che guarda un altro schermo.»

In ordine le mie preferenze vanno poi a:

Milk di Gus Van Sant, un film notevole, che possiede il grande pregio di raccontare senza compiacimenti, nè tantomeno giudizi. Capace di emozionare ed analizzare al tempo stesso, è impreziosito da un’eccellente ricostruzione storica e dalla splendida ed intensa performance di Sean Penn, nel ruolo del primo uomo politico americano dichiaratamente gay. Convincenti tutti gli attori comprimari, aderenti appieno ai personaggi reali. Una pellicola straordinariamente attuale, se si considerano le cattive acque in cui tuttora navigano molti diritti civili, e che serve a ribadire – se mai ve ne fosse bisogno – il valore dell’impegno personale.

Ambientato come il film precedente negli anni 70, Frost/Nixon Il duello di Ron Howard, ha dalla sua la formidabile interpretazione di Frank Langella nei panni di Richard Nixon. La storia dell’intervista televisiva che il presidente americano diede tre anni dopo essersi dimesso, a seguito dello scandalo Watergate, è avvincente, però risente, in taluni passaggi, dell’impianto teatrale. Appare poi troppo insistito il parallelo con un match di boxe e troppo abusata la proposizione del classico schema scontro/sconfitta/seconda opportunità/vittoria.

The millionaire di Danny Boyle gode di un’ottima regia: montaggio serrato, inquadrature studiate, bella fotografia, grande cura nella scelta delle musiche. Però l’operazione di raccontare una storia d’amore nell’India attuale, prendendo le mosse da un quiz televisivo, si rivela piuttosto artificiosa. Lo sfondo di emarginazione e soprusi fra le baraccopoli di Mombay, e le vicende del bravo ragazzo che sfugge ad una vita destinata alla delinquenza e che con la propria tenacia riesce a diventare milionario, finiscono con l’apparire uno stereotipo. La tensione ne soffre e scema progressivamente con lo svolgimento del film, che via via presenta aspetti e situazioni sempre meno convincenti.

Già lo scorso ottobre vi erano state delle polemiche quando la Festa del Cinema di Roma aveva deciso di non programmare “W.” I responsabili della produzione avevano allora affermato: «Eravamo in trattativa con la manifestazione di Roma, ma la cosa è stata un po’ strana perchè a un certo punto gli organizzatori ci hanno detto che il Primo Ministro italiano, Silvio Berlusconi, è un gran sostenitore del Presidente Bush e quindi non avrebbe gradito che un film come quello di Stone aprisse il festival». Il film è uscito nelle sale americane lo scorso ottobre, incassando un totale di circa 26 milioni di dollari. Certo non un incasso eccezionale, ma sicuramente dignitoso, in grado di rassicurare i distributori italiani, specie se si considera che sul nostro territorio sono stati fatti circolare film che alla prova dei botteghini americani si erano comportati molto peggio, e che Oliver Stone è comunque un regista che anche da noi ha uno zoccolo duro di estimatori. Visto che i maggiori distributori italiani sono Medusa [di proprietà di berlusconi] e 01 Distribution [controllata dalla Rai, che è controllata dal primo ministro] la questione diventa sempre più evidente.

Già lo scorso ottobre vi erano state delle polemiche quando la Festa del Cinema di Roma aveva deciso di non programmare “W.” I responsabili della produzione avevano allora affermato: «Eravamo in trattativa con la manifestazione di Roma, ma la cosa è stata un po’ strana perchè a un certo punto gli organizzatori ci hanno detto che il Primo Ministro italiano, Silvio Berlusconi, è un gran sostenitore del Presidente Bush e quindi non avrebbe gradito che un film come quello di Stone aprisse il festival». Il film è uscito nelle sale americane lo scorso ottobre, incassando un totale di circa 26 milioni di dollari. Certo non un incasso eccezionale, ma sicuramente dignitoso, in grado di rassicurare i distributori italiani, specie se si considera che sul nostro territorio sono stati fatti circolare film che alla prova dei botteghini americani si erano comportati molto peggio, e che Oliver Stone è comunque un regista che anche da noi ha uno zoccolo duro di estimatori. Visto che i maggiori distributori italiani sono Medusa [di proprietà di berlusconi] e 01 Distribution [controllata dalla Rai, che è controllata dal primo ministro] la questione diventa sempre più evidente.